September 12, 2014 9:39 am

Published by MPB

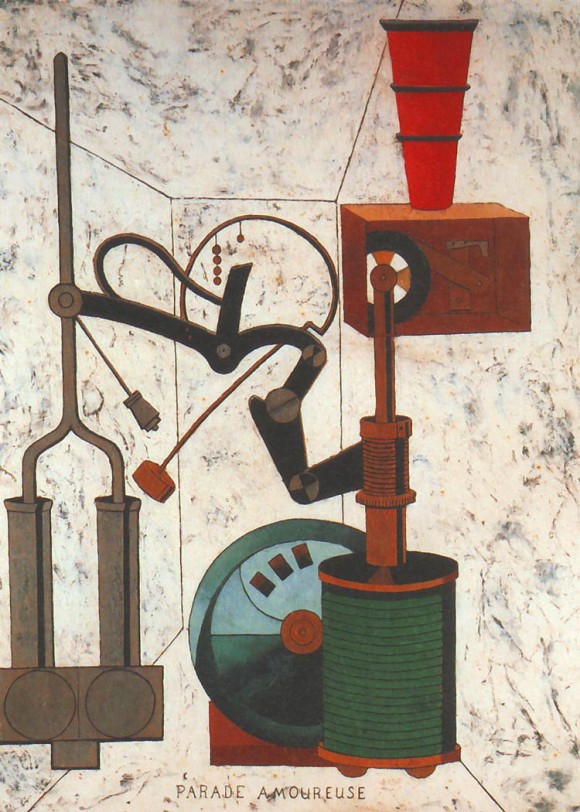

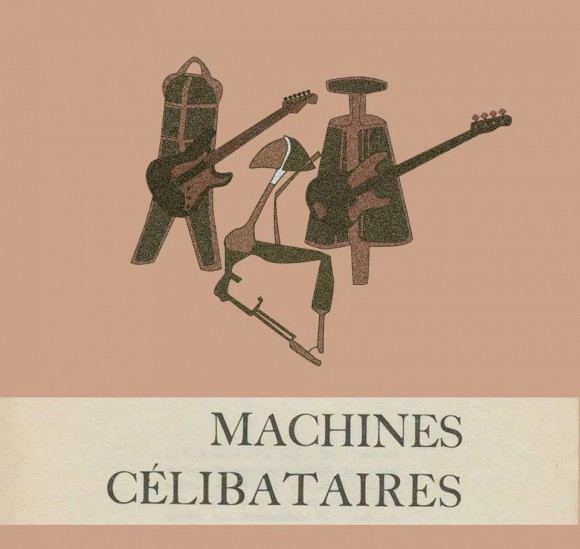

Tobie Nathan, dans le chapitre sur la possession dans son livre « Philtre d’amour » (1), évoque un épisode de la vie de Michel Leiris, alors que, dans les années 1931-1932, il participait à la mission ethnologique Dakar-Djibouti sous la direction de Marcel Griaule. J’en présente ici une version résumée, comme une pièce versée à mon dossier “Vivre ou enregistrer”, dont la réduction m’échappe encore, mais dans lequel se trouve notamment le poème “La vue” de Raymond Roussel et la lecture que Gilbert Lascault en fait (2), mais aussi la tension primaire entre le subjectif et l’objectif, développée par Michel Carrouges dans “André Breton et les données fondamentales du Surréalisme” (3), une dialectique qui peut-être trouve sa résolution dans le composé, si l’on suit l’écrivain Alberto Ruy-Sanchez dans sa pensée. J’y classe aussi, en feuille volante, l’essai “Sur la photographie” de Susan Sontag (4), lu jeune, emprunté, jamais réouvert depuis. J’y retrouve également le vertical, de la confiance à l’angoisse – la chute –, les croyances qui tombent, mais aussi le genou de Claire et tous les rayons verts de Rohmer. Mais passons plutôt à la suite, à l’histoire elle-même, racontée par Tobie Nathan :

“Michel Leiris rêvait d’Arabie, de Yémen, d’Éthiopie. Il s’imaginait Joseph Conrad, était habité de Rimbaud et de sa compagne abyssine. Outre les admirations d’un lettré, il nourrissait une espérance folle. Il attendait de tels parrains la levée de ses inhibitions à l’écriture, à vivre sa propre vie. Il se consacra durant des mois à la description minutieuse du culte des zars, un culte de procession que l’on trouve tout au pong de la vallée du Nil – Éthiopie, Soudan, Egypte. Là, les femmes sont prises par les esprits.

Il se rendait quotidiennement chez la maîtresse des zars, la vieille Malkam Ayyahou. Plus sa connaissance du rite progressait et plus Leiris s’attendait à tomber en transe, à devenir à son tour la monture d’un esprit, d’un « diable », d’un zar. Il le souhaitait, il guettait l’évènement. Il attendait une métamorphose, un bouleversement. Et voilà qu’un soir, il tomba amoureux d’une possédée, d’Emawayish, la propre fille de Malkam la prêtresse.

Durant son travail de terrain, l’ethnologue veillait pourtant à maintenir la distance nécessaire avec son objet d’étude. Quand au poète, il était intérieurement travaillé par une langueur dont il ne parvenait pas à se délivrer. Peut-être espérait-il y parvenir par l’amour, le rituel des zars, peut-être ? ll y vint et y revint sans cesse, tous les jours, comme hypnotisé par le “visage de cire” de la belle éthiopienne.

Et le 27 décembre 1932 lors d’une séance de transe, il osa un geste, le premier, qui sera le seul. Il glissa sa main sous la robe de la jeune femme. Dans l’obscurité de la pièce réservée au rite, nul ne pouvait le voir. Il la toucha, la caressa. En cet instant, il était débordé, hors de lui, fou de désir : “Et je me souviendrai toujours de l’entrecuisse humide – humide comme la terre dont sont faits les golems” (5).

Emawayish ne resta pas insensible. elle lui répondit aussitôt. S’emparant d’un tambourin, elle s’envola comma une gitane. Accompagnée par sa mère, elle commença à chanter. Bientôt, dans l’antre surchauffée, s’élevèrent des chants d’amour. L’assistance en comprenait les paroles. Profitant du masque du rite, dites en vers et en rythme, ces chansons étaient faites de mots qui chantaient sa pauvreté, sa solitude, son besoin d’aide. Elle clama son attachement aussi et surtout l’espoir total qu’elle plaçait dans cette relation amoureuse. Mais Leiris prit peur :

“Je ne parle pas. À qui parlerais-je ? Je mange les grains qu’on me donne, bois le café qu’on me tend. Je regarde ces trois choses : le carnet d’Abba Jérôme, le péritoine du mouton, le genou nu d’Emawayish, et sens plus que jamais mon irrémédiable isolement.” (6)

Fou d’amour l’instant d’avant, il fut envahi par la honte. Plutôt que d’accepter la séduction, c’est-à-dire de supporter de se laisser détourner de son chemin, il se détourna de la femme et, d’un sursaut, échappa à l’inattendu qui l’attendait. Dans son journal, il a évoqué les trois “choses”, les trois dimensions qui se présentèrent à lui à cet instant précis. La première, le carnet d’Abba Jérôme, où étaient consignées les minutes de son enquête, des données qui allaient partir à Paris, pour être lues par son monde de référence, son directeur de recherche, sa femme. Deuxième “chose”, le péritoine du mouton qui venait d’être sacrifié pour le rite, ce morceau de viscère circulaire devenu calotte de peau sanguinolente que Malkam portait posé sur son crâne, comme chevauchée, en guise de coiffure. Le péritoine représente la partie la plus sauvage, la plus significative aussi, du rituel. Troisième “chose”, enfin, le genou nu, le lieu où s’est fixé son désir. Voici donc les termes de sa perplexité : laisser aller le désir (le genou), accepter la possession (le péritoine), ou tout recouvrir par le censure (le carnet).

Il prit peur pour une autre raison, qu’il avouera plus tard (“Maintenant que je regarde ce journal avec sang-froid, je puis ajouter quelques précisions. Ce qui m’a toujours barré quant à Emayanish, c’est l’idée qu’elle était excisée, que je ne pourrais pas l’émouvoir et que je ferais figure d’impuissant”, ajoute-t-il, septembre 1933). Leiris se refroidit, peut-être aussi sous l’assaut de pensées paranoïdes. Que me veut-elle ? pensa-t-il, alors que c’était lui qui la voulait. Il se raidit, son esprit s’éloigna. Par la suite, il se tint à distance. Leiris a refusé la relation qu’il avait lui-même initiée, qui lui est apparue soudain fonctionnelle, mercantile.

Emawayish ne comprit pas la reculade. Elle l’avait vu tantôt gonflé de désir et voilà qu’il lui opposait un une froideur de bourgeois. Quelques jours plus tard, en pleine transe, elle se saisit de la main de Leiris et la plaça sous son aisselle, sur son cœur. Mais il ne réagissait plus. Il était déjà reparti. Entre les trois éléments qui s’étaient présenté à lui lors de la séance du genou, il avait choisi la troisième : le carnet, l’écriture, c’est à dire la censure.

Sa perception du rituel des zars s’était aussi transformée. Les scènes avaient perdu leur relief ; les pensées s’étaient rabattues sur des interprétations triviales. Il s’est alors attaché aux faux-semblants du rite, insistant sur la capacité des adeptes à simuler la transe. Sa théorie s’est modifiée aussi, s’attachant à décrire la mise en scène et aboutissant à une comparaison entre les zars et le théâtre. Les Atrides, échappés de l’Antiquité, qui le contemplaient naguère derrière leurs tambourins, sont devenus en un instant de pauvres gens dans la misère, seulement intéressés par l’argent qu’ils pourraient tirer de lui.

Manifestement, le charme a été rompu ce soir de décembre 1932. Où a disparu l’Abyssine de ses rêves ? Emawayish restera à jamais la chance ratée de Leiris, la route vers Rimbaud qu’il n’aura pas osé emprunter. Mais, plus que l’amour, c’est la métamorphose qu’a manquée Leiris ; la transe qu’il n’a pas vécue, l’initiation qu’il n’a pas reçue – et qu’il a en revanche parfaitement décrite (7). On peut penser qu’il ne pouvait pas. Peut-on à la fois entrer en transe et en faire la théorie ?” Tobie Nathan écrit : “aussi peu sans doute que décrire l’orgasme au moment où le vit”. Pour ma part la résolution existe, seule activable par les mythes et la poésie.

(1) Tobie Nathan, La possession in « Philtre d’amour », Odile Jacob, 2014, pp 27-36 – avec l’autorisation de l’auteur.

(2) “Regarder la vue, c’est s’interdire d’écrire, au moins pendant que l’on voit.” – Gilbert Lascault, “Écrits timides sur le visible”, 10/18, 1979 – extrait complet.

(3) Michel Carrouges, “André Breton et les données fondamentales du Surréalisme”, NRF/Idées, Gallimard, 1950

(4) Susan Sontag, “Sur la photographie”, Christian Bourgois, 1982.

(5) Michel Leiris, “L’Afrique fantôme”, 27 décembre 1932.

(6) Tobie Nathan souligne.

(7) Michel Leiris, “La possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar”, Paris, Plon, 1958. Réédition précédée de “La croyance aux génies zâr en Éthiopie du Nord”, Paris, Le Sycomore, 1980.

- Extra : Halim El-Dabh, Ta’abir al-Zaar (rituel du Zaar), 1944, via Guillaume (“il s’agit d’enregistrement d’un rituel amoureux féminin dans des bains je crois…”)

August 10, 2014 10:00 am

Published by MPB

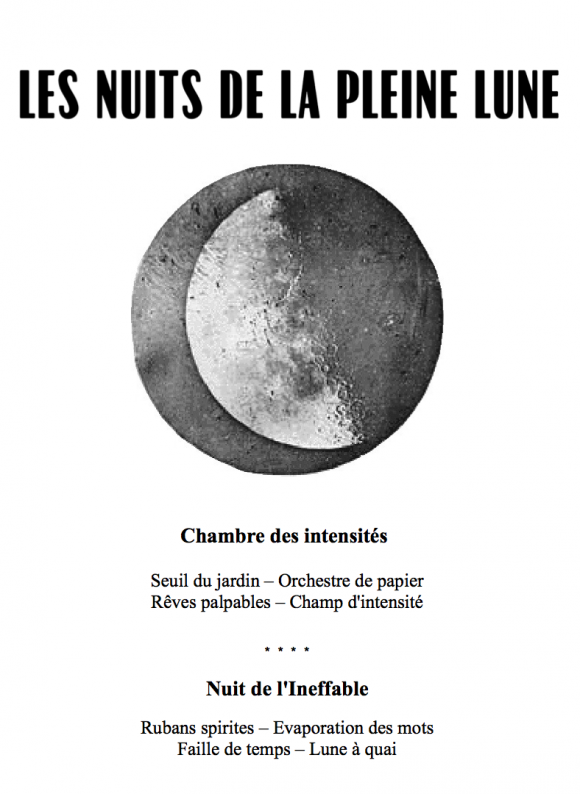

« La puissance de l’art commence là où s’arrêtent les mots » : à l’occasion de Saint-Amour (9 août) et de la Superlune (10 août), moment où la lune est au plus proche de la terre, Studio Walter, un moment, s’est penché sur la question de l’ineffable, ce qui, tout en ayant corps en nous, résiste à toute transformation en mots. Bordé par ce que certains appellent le seuil du jardin (André Hardellet) ou encore le trait métaphysique, l’ineffable, comme surface de sensibilité pure, demande un franchissement. Si elles n’ont pas pris lieu cette année, les Nuits de la pleine lune proposaient d’ouvrir, le temps de deux soirées d’été, des espaces dans lesquels les mots se dérobent pour devenir présence, son, lumière et intensité, avec récitals aphoniques et orchestre de papier. C’était ce week-end et existe, quand même, dans sa virtualité.

- Superlune du 10 août 2014, heure de phase de lune 18h09, périgée 17h44.

- Société Perpendiculaire, « Bureau des Idées Non-Réalisées (BINR) » in “Rapport d’activité 1985-2000”, Images Modernes, 2002.

- Merci à Julie / RÊVE pour la pensée.

June 7, 2014 7:44 am

Published by MPB

“Comment un ouvrier comme moi pourra comprendre quelque chose aux livres et savoir si ce qu’il lit, on l’a vraiment écrit pour lui ? En lisant et en réfléchissant. En se trompant et en recommençant. Même pour nous qui les écrivons, il n’y a pas d’autres voies. Dans ce monde, personne n’a rien pour rien. Il faut avoir la patience d’apprendre ces modes, comme on apprend les langues étrangères. Et alors, peu à peu, il t’arrivera de rencontrer partout l’homme et le camarade, de même qu’on réussit à discuter avec un Chinois ou un Turc. De toute façon il faut être patient. Plus tu fréquentes un ami, plus tu apprends à le connaître. C’est la même chose pour les livres. Et n’est-ce pas beau d’arriver à connaître un homme qui pendant trente ans, pendant toute sa vie, a essayé de parler avec toi ? Ce sont des livres pour nous ? Ce sont des livres pour qui veut les lire. Tu sauras me dire, là, pour qui est fait un livre ? Méfie-toi des livres qui sont faits pour un tel ou un tel. Même un livre qui a été écrit en Chinois a été fait pour toi. Il s’agit toujours d’apprendre les paroles d’un autre homme. Tous les livres qui valent quelque chose ont été écrits en chinois, et on ne sait pas toujours les traduire. Vient toujours un moment où tu es seul devant la page, comme était seul l’écrivain qui l’a écrite. Si tu as de la patience, si tu ne prétends pas que l’auteur te traite comme un enfant ou un demeuré, tu vas rencontrer un autre homme et te sentir plus homme toi aussi. Mais c’est dur, Marina, ça demande de la bonne volonté. Et beaucoup de patience.”

- Citation de Cesare Pavese dans le cadre de l’exposition “Flamme éternelle” de Thomas Hirschhorn, au Palais de Tokyo jusqu’au 23 juin 2014, entrée libre / site internet. Crédit photo : André Morin, ADAGP, Paris 2014 (pour Christine)

- En résonance : Nathalie Léger, “Supplément à la vie de Barbara Loden”, Folio 2013 (via Camille) – j’y reviendrai.

May 30, 2014 10:59 am

Published by MPB

Alors que l’écriture d’un texte sur un artiste, son œuvre et mon rapport à eux me résiste, je suis aujourd’hui en réflexion sur l’obsession, la façon dont elle nous habite et ne serait, selon Vila-Matas et Jouannais, qu’une idée dont la forme n’a pas encore été trouvée. Quel est son lien avec l’ineffable et la totalité ? Quelle est la nature de ce qui la compose ? Et, surtout, comment la dépasser ?

Écrire, créer, lorsque l’on a en ligne un point du jour plus grand que les objets, les images isolées, qui peuvent de façon flottante nous constituer, est un mouvement. Les petites œuvres sont dégagées au profit de la grande, celle qui porte et déroule en elle la possibilité de relier tout ce que nous sommes au moment même où nous l’envisageons. L’œuvre devient alors une décomposition, avant de pouvoir être recomposée : entre l’ineffable et le chaos d’intuitions, de bouts d’idées, de phrases qui nous habitent ; la tension du dispositif à trouver puis son déroulement, lorsque les polarités qui pourraient nous bloquer sont mises en circuit et agrégées ; et enfin le lieu depuis lequel écrire, élancer sa pensée, qu’il soit celui où nous nous trouvons, notre position, ou celui, primitif, qui forme la scène première, depuis lequel l’histoire en nous peut commencer à s’élancer.

Cette articulation ne peut se mouvoir que dans la dilatation et la réduction, une transformation d’état qui, si je suis dans son mouvement, depuis plusieurs jours me laisse sans bords. D’où parler ? Depuis la hauteur ou l’intérieur ? Depuis l’ineffable de l’autre, de l’œuvre ou du mien ? Depuis l’objectivité de l’œuvre ou depuis son rapport à moi, la façon dont en moi un circuit s’élabore avec elle ? Comment partager une vérité de l’art qui, nous le sentons, nous traverse depuis un point de vue qui soit à la fois interne et externe, où l’invisible se superpose au visible, tout en impliquant un autre que soi – l’artiste vivant, son œuvre, la légitimation et le discours que voulons leur offrir – dans le texte ? Comment concilier ce qui, dans notre regard, notre perception, nous semble inconciliable et puisse faire trace et chemin dans l’espace public, comme accès à l’Histoire de l’artiste et son œuvre (1) et, de ce geste, espérer en réduire un mythe ?

La tension, ici, est maximale et si chaque jour, chaque lecture, chaque échange, chaque pensée que je peux avoir forme une superposition toujours plus dense et ouvre, à chaque fois, une possible forme sincère de ce qui pourrait être à faire, le dispositif, pour autant, toujours à moi se dérobe lorsqu’il s’agit de trouver, d’imaginer l’espace où la vérité de l’œuvre, de l’artiste et la mienne peuvent entièrement se rencontrer. C’est un mouvement où les cadres possibles d’édition, sont tous convoqués et aussi rapidement écartés afin que la parole soit libre, en sincérité, sans costume dans lequel se mouler. Nue, sans cadre, voulant accéder au plus vrai, l’obsession m’assiège, créant en moi un champ tendu dont je veux trouver les courroies, un dispositif singulier, propre à moi, à l’œuvre et à l’artiste, qui puisse aussi ouvrir la parole, l’écriture, de celui qui en moi a fait faille.

Tendue, donc, tandis que le texte, l’écriture, comme barriérage puis ouverture d’un champ, me résiste, espérant que de cette dilatation devenue étirement un espace, pouvant devenir livre, se forme. Tout est, je sais, déjà là en moi, orpheline seulement du premier chiffre de la séquence, du protocole qui l’ouvrira. Travailler à donner forme, pleinement, intensément, oblige à fouiller au plus profond de soi, dans les désirs les plus constitutifs de notre personne, dont l’épellation n’a été que partielle jusqu’à maintenant, et en former, en articuler, une superposition plausible au monde dans un lexique qui soit le mien. Plongée, amalgame, remontée : du nuage chargé de contraires, je sais qu’un texte, comme forme, saura in fine me trouver, même si je ne sais pas quand. En élan !

- (1) “Toute personne humaine est essentiellement un vœu, et sa vie se termine par l’explosion de sa vocation (…) La seule histoire d’une personne humaine, c’est l’émergence graduelle de son vœu secret à travers sa vie publique” – Louis Massignon, « Le vœu et le destin » (1956), Écrits mémorables I, Paris, Robert Laffont (« Bouquins »), via Françoise Bonardel, sur Henry Corbin et Gilbert Durand.

- En vigie, depuis mes étagères et la pensée : Enrique Vila-Matas, Harald Szeemann, Gilbert Lascault, Raymond Roussel (“La vue”), Jean-Jacques Wunenburger (“Le Combat est le père de toutes choses”, Variations, 2005) et Catherine Millet.

- Ajout : “Le déplacement est un franchissement de l’espace par les personnes, les objets, les capitaux, les idées et autres informations. Soit il est orienté, et se déroule alors entre une origine et une ou plusieurs destinations, soit il s’apparente à une pérégrination sans véritable origine ou destination.” (Vincent Kaufman “Déplacement“, via Anaïs)

May 23, 2014 12:05 pm

Published by MPB

“Mots de passe… L’expression me semble assez bien dessiner une façon quasi initiatique d’entrer à l’intérieur des choses, sans pour autant en dresser un catalogue. Car les mots sont porteurs, générateurs d’idées, plus encore, peut-être, que l’inverse. Opérateurs de charme, opérateurs magiques, non seulement ils transmettent ces idées et ces choses, mais eux-mêmes se métaphorisent, se métabolisent les uns dans les autres, selon une sorte d’évolution en spirale. C’est ainsi qu’ils sont passeurs d’idées.

Les mots ont pour moi une extrême importance. Qu’ils aient une vie propre, donc qu’ils soient mortels, est l’évidence pour quiconque ne revendique pas une pensée définitive, à visée édificatrice. Ce qui est mon cas. Il y a dans la temporalité des mots un jeu presque poétique de mort et de renaissance : les métaphorisations successives font qu’une idée devient plus et autre chose qu’elle-même – une “forme de pensée”. Car le langage pense, nous pense et pense pour nous au moins tout autant que nous pensons au travers de lui. C’est un échange là aussi, qui peut être symbolique, entre mots et idées.

On croit avancer à coups d’idées – c’est sans doute le fantasme de tout théoricien, de tout philosophe – mais ce sont aussi les mots eux-mêmes qui génèrent ou régénèrent les idées, qui font office d'”embrayeurs”. En ces moments-là, les idées s’entrecroisent, se mêlent au niveau du mot, qui sert alors d’opérateur – mais d’opérateur non technique – dans une catalyse où le langage lui-même est en jeu. Ce qui en fait un enjeu au moins aussi important que les idées.

Donc, parce que les mots passent, trépassent, se métamorphosent, se font passeurs d’idées selon des filières imprévues, non calculées, l’expression “mots de passe” me semble permettre de ressaisir les choses à la fois en les cristallisant et en les situant dans une perspective ouverte, panoramique.”

- Jean Baudrillard, “Mots de passe”, Biblio essais, Le Livre de Poche, 2007, pp. 9-10, via Séverine