September 12, 2014 9:39 am

Published by MPB

Tobie Nathan, dans le chapitre sur la possession dans son livre « Philtre d’amour » (1), évoque un épisode de la vie de Michel Leiris, alors que, dans les années 1931-1932, il participait à la mission ethnologique Dakar-Djibouti sous la direction de Marcel Griaule. J’en présente ici une version résumée, comme une pièce versée à mon dossier “Vivre ou enregistrer”, dont la réduction m’échappe encore, mais dans lequel se trouve notamment le poème “La vue” de Raymond Roussel et la lecture que Gilbert Lascault en fait (2), mais aussi la tension primaire entre le subjectif et l’objectif, développée par Michel Carrouges dans “André Breton et les données fondamentales du Surréalisme” (3), une dialectique qui peut-être trouve sa résolution dans le composé, si l’on suit l’écrivain Alberto Ruy-Sanchez dans sa pensée. J’y classe aussi, en feuille volante, l’essai “Sur la photographie” de Susan Sontag (4), lu jeune, emprunté, jamais réouvert depuis. J’y retrouve également le vertical, de la confiance à l’angoisse – la chute –, les croyances qui tombent, mais aussi le genou de Claire et tous les rayons verts de Rohmer. Mais passons plutôt à la suite, à l’histoire elle-même, racontée par Tobie Nathan :

“Michel Leiris rêvait d’Arabie, de Yémen, d’Éthiopie. Il s’imaginait Joseph Conrad, était habité de Rimbaud et de sa compagne abyssine. Outre les admirations d’un lettré, il nourrissait une espérance folle. Il attendait de tels parrains la levée de ses inhibitions à l’écriture, à vivre sa propre vie. Il se consacra durant des mois à la description minutieuse du culte des zars, un culte de procession que l’on trouve tout au pong de la vallée du Nil – Éthiopie, Soudan, Egypte. Là, les femmes sont prises par les esprits.

Il se rendait quotidiennement chez la maîtresse des zars, la vieille Malkam Ayyahou. Plus sa connaissance du rite progressait et plus Leiris s’attendait à tomber en transe, à devenir à son tour la monture d’un esprit, d’un « diable », d’un zar. Il le souhaitait, il guettait l’évènement. Il attendait une métamorphose, un bouleversement. Et voilà qu’un soir, il tomba amoureux d’une possédée, d’Emawayish, la propre fille de Malkam la prêtresse.

Durant son travail de terrain, l’ethnologue veillait pourtant à maintenir la distance nécessaire avec son objet d’étude. Quand au poète, il était intérieurement travaillé par une langueur dont il ne parvenait pas à se délivrer. Peut-être espérait-il y parvenir par l’amour, le rituel des zars, peut-être ? ll y vint et y revint sans cesse, tous les jours, comme hypnotisé par le “visage de cire” de la belle éthiopienne.

Et le 27 décembre 1932 lors d’une séance de transe, il osa un geste, le premier, qui sera le seul. Il glissa sa main sous la robe de la jeune femme. Dans l’obscurité de la pièce réservée au rite, nul ne pouvait le voir. Il la toucha, la caressa. En cet instant, il était débordé, hors de lui, fou de désir : “Et je me souviendrai toujours de l’entrecuisse humide – humide comme la terre dont sont faits les golems” (5).

Emawayish ne resta pas insensible. elle lui répondit aussitôt. S’emparant d’un tambourin, elle s’envola comma une gitane. Accompagnée par sa mère, elle commença à chanter. Bientôt, dans l’antre surchauffée, s’élevèrent des chants d’amour. L’assistance en comprenait les paroles. Profitant du masque du rite, dites en vers et en rythme, ces chansons étaient faites de mots qui chantaient sa pauvreté, sa solitude, son besoin d’aide. Elle clama son attachement aussi et surtout l’espoir total qu’elle plaçait dans cette relation amoureuse. Mais Leiris prit peur :

“Je ne parle pas. À qui parlerais-je ? Je mange les grains qu’on me donne, bois le café qu’on me tend. Je regarde ces trois choses : le carnet d’Abba Jérôme, le péritoine du mouton, le genou nu d’Emawayish, et sens plus que jamais mon irrémédiable isolement.” (6)

Fou d’amour l’instant d’avant, il fut envahi par la honte. Plutôt que d’accepter la séduction, c’est-à-dire de supporter de se laisser détourner de son chemin, il se détourna de la femme et, d’un sursaut, échappa à l’inattendu qui l’attendait. Dans son journal, il a évoqué les trois “choses”, les trois dimensions qui se présentèrent à lui à cet instant précis. La première, le carnet d’Abba Jérôme, où étaient consignées les minutes de son enquête, des données qui allaient partir à Paris, pour être lues par son monde de référence, son directeur de recherche, sa femme. Deuxième “chose”, le péritoine du mouton qui venait d’être sacrifié pour le rite, ce morceau de viscère circulaire devenu calotte de peau sanguinolente que Malkam portait posé sur son crâne, comme chevauchée, en guise de coiffure. Le péritoine représente la partie la plus sauvage, la plus significative aussi, du rituel. Troisième “chose”, enfin, le genou nu, le lieu où s’est fixé son désir. Voici donc les termes de sa perplexité : laisser aller le désir (le genou), accepter la possession (le péritoine), ou tout recouvrir par le censure (le carnet).

Il prit peur pour une autre raison, qu’il avouera plus tard (“Maintenant que je regarde ce journal avec sang-froid, je puis ajouter quelques précisions. Ce qui m’a toujours barré quant à Emayanish, c’est l’idée qu’elle était excisée, que je ne pourrais pas l’émouvoir et que je ferais figure d’impuissant”, ajoute-t-il, septembre 1933). Leiris se refroidit, peut-être aussi sous l’assaut de pensées paranoïdes. Que me veut-elle ? pensa-t-il, alors que c’était lui qui la voulait. Il se raidit, son esprit s’éloigna. Par la suite, il se tint à distance. Leiris a refusé la relation qu’il avait lui-même initiée, qui lui est apparue soudain fonctionnelle, mercantile.

Emawayish ne comprit pas la reculade. Elle l’avait vu tantôt gonflé de désir et voilà qu’il lui opposait un une froideur de bourgeois. Quelques jours plus tard, en pleine transe, elle se saisit de la main de Leiris et la plaça sous son aisselle, sur son cœur. Mais il ne réagissait plus. Il était déjà reparti. Entre les trois éléments qui s’étaient présenté à lui lors de la séance du genou, il avait choisi la troisième : le carnet, l’écriture, c’est à dire la censure.

Sa perception du rituel des zars s’était aussi transformée. Les scènes avaient perdu leur relief ; les pensées s’étaient rabattues sur des interprétations triviales. Il s’est alors attaché aux faux-semblants du rite, insistant sur la capacité des adeptes à simuler la transe. Sa théorie s’est modifiée aussi, s’attachant à décrire la mise en scène et aboutissant à une comparaison entre les zars et le théâtre. Les Atrides, échappés de l’Antiquité, qui le contemplaient naguère derrière leurs tambourins, sont devenus en un instant de pauvres gens dans la misère, seulement intéressés par l’argent qu’ils pourraient tirer de lui.

Manifestement, le charme a été rompu ce soir de décembre 1932. Où a disparu l’Abyssine de ses rêves ? Emawayish restera à jamais la chance ratée de Leiris, la route vers Rimbaud qu’il n’aura pas osé emprunter. Mais, plus que l’amour, c’est la métamorphose qu’a manquée Leiris ; la transe qu’il n’a pas vécue, l’initiation qu’il n’a pas reçue – et qu’il a en revanche parfaitement décrite (7). On peut penser qu’il ne pouvait pas. Peut-on à la fois entrer en transe et en faire la théorie ?” Tobie Nathan écrit : “aussi peu sans doute que décrire l’orgasme au moment où le vit”. Pour ma part la résolution existe, seule activable par les mythes et la poésie.

(1) Tobie Nathan, La possession in « Philtre d’amour », Odile Jacob, 2014, pp 27-36 – avec l’autorisation de l’auteur.

(2) “Regarder la vue, c’est s’interdire d’écrire, au moins pendant que l’on voit.” – Gilbert Lascault, “Écrits timides sur le visible”, 10/18, 1979 – extrait complet.

(3) Michel Carrouges, “André Breton et les données fondamentales du Surréalisme”, NRF/Idées, Gallimard, 1950

(4) Susan Sontag, “Sur la photographie”, Christian Bourgois, 1982.

(5) Michel Leiris, “L’Afrique fantôme”, 27 décembre 1932.

(6) Tobie Nathan souligne.

(7) Michel Leiris, “La possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar”, Paris, Plon, 1958. Réédition précédée de “La croyance aux génies zâr en Éthiopie du Nord”, Paris, Le Sycomore, 1980.

- Extra : Halim El-Dabh, Ta’abir al-Zaar (rituel du Zaar), 1944, via Guillaume (“il s’agit d’enregistrement d’un rituel amoureux féminin dans des bains je crois…”)

November 14, 2013 2:08 am

Published by MPB

Le 1er novembre, au colloque “Interstices / Aesthetic spaces of expérience in the arts” organisé par ICI Berlin Institute for Cultural Enquiry, j’ai pu assister a une très intéressante communication d’Helga de la Motte-Haber, psychologue et musicologue allemande née en 1938, sur la perception et les impressions d’espaces convoyées par l’art et la musique: “Space impressions conveyed by music and sound art : mind expanding illusion”.

En repartant de la peinture (Yves Klein, Malevich, Rothko) et des installations de James Turrell qui proposent pour certaines un espace infini comme celui accessible aux cosmonautes ou aux voyageurs de l’Arctique, elle aborde “le lointain” chez Debussy et les notations d’espaces, véritables architectures intégrées, dans les oeuvres de Varèse. Dans les oeuvres les plus récentes, elle évoquera l’installation “Cosmiconkascade” de Tim Otto-Roth (2009), composée de 16 capteurs de rayons, destinée à représenter l’activité énergétique permanente qui nous entoure pour terminer en ouvrant sur la question du soleil et de la lumière.

Au coeur de son intervention, la question de l’accès à la quatrième dimension, celle de l’espace et du temps dans l’art, par-delà ce que nos sens nous permettent, est centrale. Alors qu’Helga de La Motte-Haber aborde l’imagination comme producteur, agrégateur de cette dimension là, mais également la spiritualité (notamment chez Klein et Turrell), se pose à moi la question de l’abstraction, de la capacité abstractive, comme voie d’accès à ce que seule l’intuition nous permet jusqu’alors d’approcher, au-delà des capacités de nos sens (le noumène, la chose en soi, le Ding an sich, ce qu’on voudra).

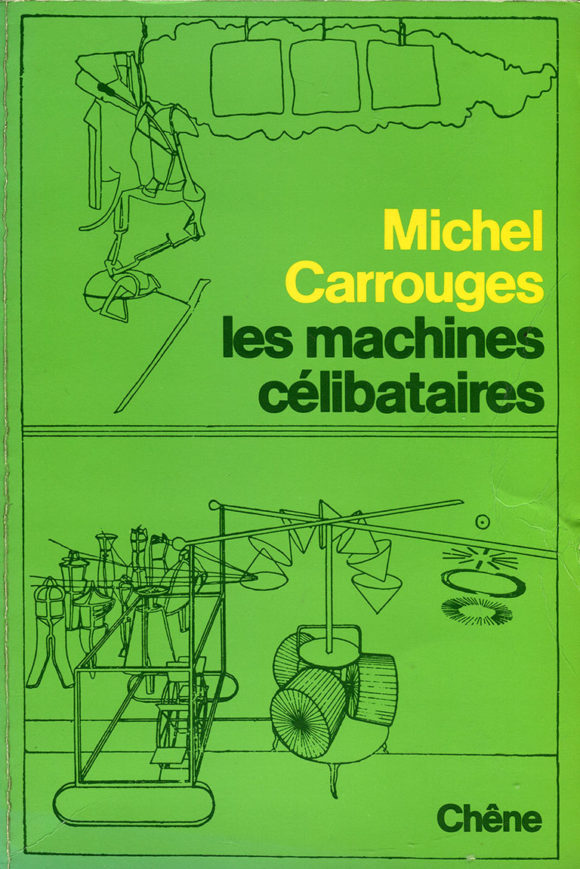

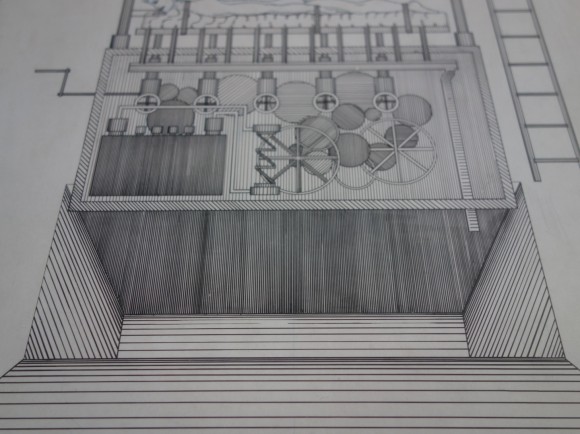

Cette question, je la tiens de Michel Carrouges dont j’ai enfin eu la chance de lire “Les machines célibataires” (Le Chêne, 1975), ce qu’il écrit sur le “Grand verre” de Duchamp (“De même qu’une ombre à deux dimensions est projetée par un objet à trois dimensions, de même un objet à trois dimensions est une projection d’une chose à quatre dimensions que nous ne voyons pas…”) et Pawlowksi (“La quatrième dimension, qui ne ressemble à aucune des autres, mais les englobe toutes et les domine, c’est le pouvoir d’abstraction de la conscience humaine, capable de tout dissocier et tout réinventer.”)

Aux nombreuses questions ouvertes par le livre de Carrouges, se superposait en moi en vague la belle expression de Jocelyn Benoist sur la subjectivité, et l’homme démiurge de son monde représenté : « dans la culture de l’affection et des pensées, dont l’expérience constitue la teneur du retour à soi, il ne faut voir que le ressac du monde, le retour à soi étant retour du monde à soi, non pas dans la clôture de ses jeux, mais dans le passage toujours de nouveau possible d’un de ses jeux à un autre. La “solitude” où je “me” trouve me reconduit vers les autres, vers l’expérience d’autres formes de la relation sociale, en dehors des codes établis. Le moi se noue et se dénoue, d’un code à un autre. L’échelle de ces variations est la subjectivité.» (Wikipedia).

Dans cette grande salle carrée couverte de parquet, d’où l’on voit les toits de Prenzlauer Berg et la nuit qui doucement les découpe, j’étais contente d’entendre et de rencontrer une copine de recherche si belle et élancée. Une femme ! qui recouvre désormais ma ville d’une lumière très douce. Hâte de la retrouver !

- Michel Carrouges “Les machines célibataires”, Le chêne, 1975 (édition augmentée, notamment de 4 lettres de Marchel Duchamp)

- Harald Szeemann (dir.), “Les Machines célibataires / Junggesellenmaschinen” – Venise, Biennale, exposition du 6 septembre au 30 octobre 1975 – Malmö Konsthall, sept-oct 1976, Alfieri editore, 1975, avec des textes de Michel Carrouges, Gilbert Lascault, Jean-François Lyotard, Jean Clair et Marc Le Bot

- Arearevue)s( numéro 11, “Vinci d’aujourd’hui : délirantes ou célibataires, les machines dans l’art”, 2006.

- Pierre Hemptinne, “Courir dans le monochrome”, Comment c’est, 2010 / peinture : Yves Klein

- Egalement : Duchamp, Caradec, Fulcanelli, Einstein, Poincaré