January 22, 2018 12:37 pm

Published by MPB

“Parfois la répétition est l’indice d’une insistance significative sur l’idée obscure qui vous taraude. Et si elle vous taraude, c’est qu’une abréaction finale, une conclusion qu’on voudrait lumineuse, n’est pas encore apparue, mais ne demande qu’à surgir, – ou bien que le problème, d’autant plus cuisant qu’il n’a pas de solution, reste en vous comme une blessure. Et ce vide de la conclusion, dont on désespère, est justement ce qu’il faut savoir supporter comme un honneur de l’esprit ouvert. Ainsi, la répétition, ouverte sur son infini, devient le signe d’une vie éveillée et plus intense de l’esprit. Il faut donc repenser sans cesse les mêmes choses, et si l’abréaction finale doit avoir lieu, dans le cas même où l’on a désespéré d’elle, c’est à cette condition.” – René Passeron, “La Naissance d’Icare – Éléments de poïétique générale”, ae2cg Éditions, 1996, p. 72

De retour à la lecture de livres d’esthétique, de poïétique et d’essais sur l’art, également à l’œuvre et en découverte de l’art avec Walter. Joie !

Également : “L’écriture, le dispositif et le franchissement“ (note, Studio Walter, 2014)

January 30, 2015 2:11 am

Published by MPB

De retour de Suisse avec une trame de texte en tête, qui devrait enfin me permettre d’en découdre avec les machines, et où La centrale d’énergie de John Buchan, la Kunsthalle de Berne, Harald Szeemann, Gilbert Lascault, Gaston Bachelard, Balzac, Michel Carrouges, Enrique Vila-Matas, Aby Warburg, John Crowley, Annie le Brun, André Hardellet, Alain Resnais, Hergé et Prométhée m’accompagnent, avec le froid des montagnes. Contente d’être de nouveau au chaud, bientôt de retour au studio.

May 30, 2014 10:59 am

Published by MPB

Alors que l’écriture d’un texte sur un artiste, son œuvre et mon rapport à eux me résiste, je suis aujourd’hui en réflexion sur l’obsession, la façon dont elle nous habite et ne serait, selon Vila-Matas et Jouannais, qu’une idée dont la forme n’a pas encore été trouvée. Quel est son lien avec l’ineffable et la totalité ? Quelle est la nature de ce qui la compose ? Et, surtout, comment la dépasser ?

Écrire, créer, lorsque l’on a en ligne un point du jour plus grand que les objets, les images isolées, qui peuvent de façon flottante nous constituer, est un mouvement. Les petites œuvres sont dégagées au profit de la grande, celle qui porte et déroule en elle la possibilité de relier tout ce que nous sommes au moment même où nous l’envisageons. L’œuvre devient alors une décomposition, avant de pouvoir être recomposée : entre l’ineffable et le chaos d’intuitions, de bouts d’idées, de phrases qui nous habitent ; la tension du dispositif à trouver puis son déroulement, lorsque les polarités qui pourraient nous bloquer sont mises en circuit et agrégées ; et enfin le lieu depuis lequel écrire, élancer sa pensée, qu’il soit celui où nous nous trouvons, notre position, ou celui, primitif, qui forme la scène première, depuis lequel l’histoire en nous peut commencer à s’élancer.

Cette articulation ne peut se mouvoir que dans la dilatation et la réduction, une transformation d’état qui, si je suis dans son mouvement, depuis plusieurs jours me laisse sans bords. D’où parler ? Depuis la hauteur ou l’intérieur ? Depuis l’ineffable de l’autre, de l’œuvre ou du mien ? Depuis l’objectivité de l’œuvre ou depuis son rapport à moi, la façon dont en moi un circuit s’élabore avec elle ? Comment partager une vérité de l’art qui, nous le sentons, nous traverse depuis un point de vue qui soit à la fois interne et externe, où l’invisible se superpose au visible, tout en impliquant un autre que soi – l’artiste vivant, son œuvre, la légitimation et le discours que voulons leur offrir – dans le texte ? Comment concilier ce qui, dans notre regard, notre perception, nous semble inconciliable et puisse faire trace et chemin dans l’espace public, comme accès à l’Histoire de l’artiste et son œuvre (1) et, de ce geste, espérer en réduire un mythe ?

La tension, ici, est maximale et si chaque jour, chaque lecture, chaque échange, chaque pensée que je peux avoir forme une superposition toujours plus dense et ouvre, à chaque fois, une possible forme sincère de ce qui pourrait être à faire, le dispositif, pour autant, toujours à moi se dérobe lorsqu’il s’agit de trouver, d’imaginer l’espace où la vérité de l’œuvre, de l’artiste et la mienne peuvent entièrement se rencontrer. C’est un mouvement où les cadres possibles d’édition, sont tous convoqués et aussi rapidement écartés afin que la parole soit libre, en sincérité, sans costume dans lequel se mouler. Nue, sans cadre, voulant accéder au plus vrai, l’obsession m’assiège, créant en moi un champ tendu dont je veux trouver les courroies, un dispositif singulier, propre à moi, à l’œuvre et à l’artiste, qui puisse aussi ouvrir la parole, l’écriture, de celui qui en moi a fait faille.

Tendue, donc, tandis que le texte, l’écriture, comme barriérage puis ouverture d’un champ, me résiste, espérant que de cette dilatation devenue étirement un espace, pouvant devenir livre, se forme. Tout est, je sais, déjà là en moi, orpheline seulement du premier chiffre de la séquence, du protocole qui l’ouvrira. Travailler à donner forme, pleinement, intensément, oblige à fouiller au plus profond de soi, dans les désirs les plus constitutifs de notre personne, dont l’épellation n’a été que partielle jusqu’à maintenant, et en former, en articuler, une superposition plausible au monde dans un lexique qui soit le mien. Plongée, amalgame, remontée : du nuage chargé de contraires, je sais qu’un texte, comme forme, saura in fine me trouver, même si je ne sais pas quand. En élan !

- (1) “Toute personne humaine est essentiellement un vœu, et sa vie se termine par l’explosion de sa vocation (…) La seule histoire d’une personne humaine, c’est l’émergence graduelle de son vœu secret à travers sa vie publique” – Louis Massignon, « Le vœu et le destin » (1956), Écrits mémorables I, Paris, Robert Laffont (« Bouquins »), via Françoise Bonardel, sur Henry Corbin et Gilbert Durand.

- En vigie, depuis mes étagères et la pensée : Enrique Vila-Matas, Harald Szeemann, Gilbert Lascault, Raymond Roussel (“La vue”), Jean-Jacques Wunenburger (“Le Combat est le père de toutes choses”, Variations, 2005) et Catherine Millet.

- Ajout : “Le déplacement est un franchissement de l’espace par les personnes, les objets, les capitaux, les idées et autres informations. Soit il est orienté, et se déroule alors entre une origine et une ou plusieurs destinations, soit il s’apparente à une pérégrination sans véritable origine ou destination.” (Vincent Kaufman “Déplacement“, via Anaïs)

January 19, 2014 1:13 pm

Published by MPB

J’ai été très impressionnée, hier, par le documentaire sur Arno Schmidt encore disponible pour quelques heures sur Arte +7. Si ses livres “Vaches en demi-deuil” et “Soir bordé d’or” m’accompagnent désormais, en français, depuis quelques années, me posant, depuis leurs images et mes étagères, entre autres la question du langage ainsi que celle de l’engagement et de la dévotion que représente toute entreprise de traduction, le documentaire “Le cœur dans la tête” diffusé sur Arte m’en apprend plus sur l’homme et sa vie, sa profonde autonomie, dont je n’avais eu qu’un goût jusqu’à présent. Sa pratique, ses choix de vie, m’assaillent de nombreuses questions dont celle de la dialectique de l’engagement dans l’œuvre, qui nécessiterait le retrait de la vie.

A propos de son chef d’œuvre, “Zettel’s Traum”, un livre format folio de 1334 pages inspiré par James Joyce et jamais traduit en français, il dit : “Je laisse aux rimailleurs patentés le soin de décrier la primauté de la prose et je les laisse croire que “le nec plus ultra” sera toujours un beau poème. Je ne sais pas mais il me semble que les choses sont un peu moins évidentes. Je crois qu’une vaste oeuvre romanesque, à laquelle un auteur des plus talentueux, un “aner myrionous”, quoi qu’on ait voulu dire par là, consacre une décennie voire deux de son existence unique, a plus d’importance aux yeux du lecteur que le sonnet le plus éthéré du plus verruqueux des tailleurs de mots. Car le lecteur, à juste titre, en veut pour son argent, et c’est une évidence.”

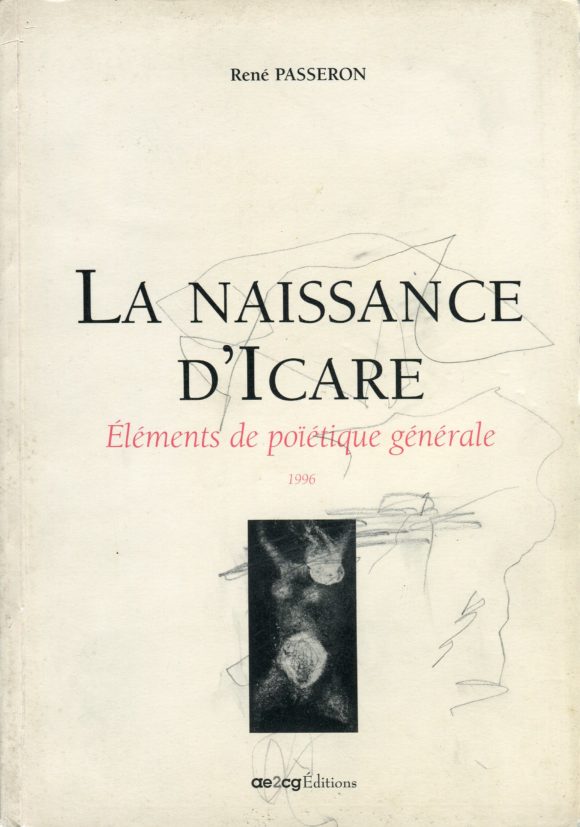

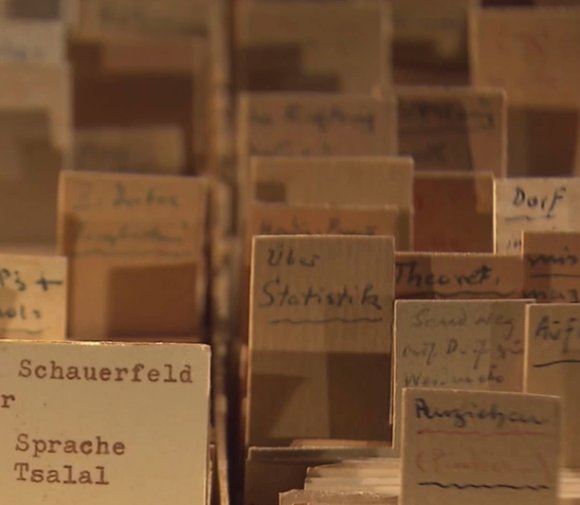

Pour réaliser ce livre, où il décrit par force images tous les reflets d’une journée à Bargfeld, le village où il est installé, Arno Schmidt a utilisé tout un système de fiches dans lesquelles il note ses impressions, avant de les classer puis de les assembler. Par la démesure de l’œuvre, par sa taille géante, le volume de temps et d’engagement qu’il y consacre, Arno Schmidt forge une hyperbole qui puisse donne de l’imagination, du travail à l’œuvre dans toute reconstitution, une représentation qui marque.

Le temps consacré à l’œuvre chez Schmidt, comme chez Proust et Jouannais, participe autant que les mots à sa nature d’œuvre littéraire où le savoir, les impressions et la perception sont au contraire de la vie superposés dans leur temporalité. Pour que cette transcription totale, superposée, soit rendue possible, chacune des unités doit être isolée avant d’être de nouveau assemblées selon une temporalité coïncidente dont l’œuvre, comme l’homme, est le mouvement et le coffret.

C’est un mouvement sans marqueurs, aux points d’étapes et de progrès très légers, qui ne se révèle que lorsqu’il est entièrement assemblé. Comme l’homme, il est l’œuvre du temps, dans la métabolisation et la maturation de ses affects et de ses perceptions que seule de longues durées peuvent transcender. Dans ces œuvres comme, dans une certaine mesure, celle de l’artiste Roman Opalka, le temps passe d’une nature de vent contraire à celle d’alliée, dont nous sommes entièrement forgés et constitués. Ces grandes œuvres, sur plusieurs années élaborées, sont autant de formes, il me semble, qui visent à l’exprimer.

Mais se pose également pour moi, dans le cadre de ces œuvres gigantesques dont le temps est tout autant que les mots la matière première, la question de l’entrée dans l’histoire et de l’ambition, par ces gestes littéraires probablement pensés par leurs auteurs comme autant de leviers pour devenir, par ces œuvres absolues et uniques, des personnages par-delà, au-delà de leurs existences dans le monde physique.

Il y a pour moi, dans ces prises de gestes immenses, dans ces assauts complets de la réalité, une dissolution du réel jusqu’au fantomatique dans lequel l’amour, comme éthique, se dissocie de façon de plus en plus profonde de l’être à son œuvre. Farouchement autonome, de plus en plus isolé, Arno Schmidt pose par son œuvre et sa vie la littérature comme un engagement où l’on est tout entier glissé, ouvrant en moi la question du champ et des limites que l’on peut souhaiter y donner.

Dans le documentaire, il est évoqué la façon dont Arno Schmidt souhaite que son œuvre puisse, peut-être, à son tour, former le désir d’écrire, de se constituer écrivain. Ici se déploie sûrement son éthique, toute entière contenue dans l’existence même de son œuvre, rejoignant ici Fogwill l’argentin que Vila-Matas cite dans son Bartleby, dans un cercle où, par la littérature et l’état d’être qu’elle induit, la foi et la croyance émergent, dissolvant le vide et l’envie.

Arno Schmidt dans ma tête, donc, alors que l’écriture même de mon texte est finie et que je retourne, de nouveau, habiter la vie. Je porte désormais plus que jamais l’auteur en moi, son œuvre et les questions qu’ils soulèvent aussi, les sachant désormais imbriquées à mon archéologie.

- Arno Schmidt, “Le coeur dans la tête“, documentaire de Wenzel Storch, RB/Arte, 2013

- Arno Schmidt, “Vaches en demi-deuil”, Tristram, 2003.

- Les fiches d’Arno Schmidt pour “Zettel’s Traum” – photo panoramique / davantage de captures d’écrans sur Locus Solus

- Ajout de 2023 : sur la partie concernant la valeur travail dans l’entreprise créative, les 5-10 dernières minutes de l’introduction du cours de Pierre-Michel Menger “Comment achever une oeuvre ? Travail et processus de création” au Collège de france (2019) sont très éclairante sur la pratique d’Arno Schmidt et son éclairage qu’il lui donne. Tous les cours / Lien vers l’introduction du cours. Merci à France Auda !